Täter in Lösung miteinbeziehen

Mittelschule setzt auf besonderen Ansatz, um Mobbing ohne Schuldzuweisung zu stoppen

ROTHENBURG – Statistisch gesehen wird jeder siebte Schüler Opfer von Mobbing. Viele Leute hätten eine falsche Vorstellung, was mit dem Begriff überhaupt gemeint sei, sagt Vertrauenslehrer Markus Großberger. Zusammen mit einer Kollegin kümmert er sich an der Valentin-Ickelsamer-Mittelschule darum, dass Mobbing-Betroffene ohne Beklemmung in die Schule gehen können. Ihr Ansatz fußt dabei nicht auf der Bestrafung der Täter, sondern auf deren Einbeziehung in den Lösungsprozess.

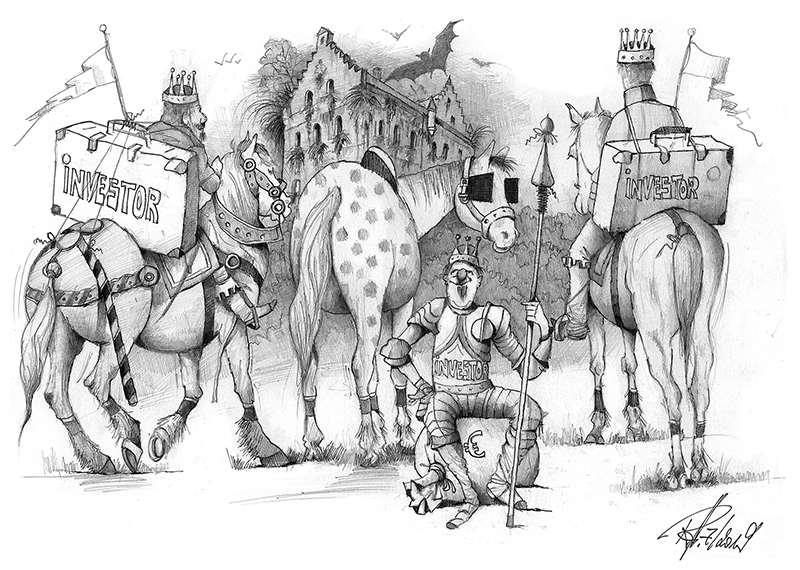

Vorwurfsfreier Ansatz: Vertrauenslehrer Markus Großberger setzt sich dafür ein, dass sich Schüler die Hand reichen und miteinander auskommen. Fotos: Scheuenstuhl

Irgendwann wird Leonie alles zuviel: Die ständigen blöden Bemerkungen von Klassenkameraden über ihre Brille und ihr Gewicht, die Läste- reien, weil ihre Mutter Pfandflaschen im Park sammelt, der Ärger mit der Chefin und der Kollegin und schließlich legt sie auch noch ihr heimlicher Schwarm übel rein und macht sie vor der ganze Klasse lächerlich. Die junge Schülerin sieht nur einen Ausweg. Sie begeht Selbstmord.

Dies ist der Inhalt des Films „Stop“, den der 21-jährige Bad Windsheimer Manuel Bavosa gedreht hat. Der Jungregisseur möchte damit Jugendliche wachrütteln und ihnen vor Augen führen, welche Konsequenzen Mobbing haben kann. Deshalb kam er vor Schuljahresende nach Rothenburg an die Valentin-Ickelsamer-Mittelschule und zeigte dort sein 40-minütiges Werk in sechs Klassen.

Echte Ereignisse

Insgesamt 900 Arbeitsstunden flossen in den Film, der in Bad Windsheim gedreht wurde und echten Ereignissen nachempfunden ist. Neben Laiendarstellern konnten Schauspieler aus den Serien „Achtung Kontrolle“ und „Verdachtsfälle“ für das Projekt gewonnen werden. Und auch beim nächsten Film steht mit dem Thema häusliche Gewalt erneut vor allem der aufklärerische Aspekt im Vordergrund.

Aufrütteln: Manuel (kniend) und Team drehten Mobbingfilm.

Die Filmvorführungen folgten aber keinem Hilfeschrei der Mittelschule. In den vergangenen fünf Jahren gab es hier vielleicht zehn Fälle von Mobbing, sagt Markus Großberger, der sich zusammen mit Ursula Spiegel als Vertrauenslehrer um die Betroffenen kümmert. Der Pädagoge weiß aber auch: „Das ist nur die Spitze des Eisbergs“. Denn die beiden haben erst die Möglichkeit aktiv zu werden, wenn sie auch von einem Fall erfahren.

Sollte ein Schüler dem anderen in der Pause den Ball wegnehmen, kann man noch lange nicht von Mobbing sprechen, auch wenn der Begriff in der Gesellschaft oftmals falsch gebraucht wird. Dabei ist Mobbing genau definiert. Man versteht darunter ein aggressives Verhalten von Mitschülern, die einen Schüler absichtlich körperlich oder psychisch schädigen. Die Gemeinheiten ereignen sich immer wieder über einen längeren Zeitraum. Ganz entscheidend ist auch, dass es sich um ein Gruppenphänomen handelt. Meist gibt es dabei einen Haupttäter, der von Unterstützern und Mitläufern umgeben ist.

Den Grund für Mobbing sieht Markus Großberger weniger in einer grundlegenden persönlichen Differenz zwischen Täter und Opfer. „Die Hänseleien fangen oft einfach aus Langeweile an“, erklärt der Pädagoge. Die meisten Schüler wüssten dabei ganz genau, wann eine Aussage „unter der Gürtellinie“ ist. Das Scheinargument „Man darf ja wohl noch seine Meinung sagen…“ lassen die Pädagogen deshalb nicht gelten.

Die Probleme zwischen Schülern entstehen oftmals außerhalb und werden dann in die Schule hineingetragen. Zu 80 Prozent findet Mobbing im Klassenzimmer, auf dem Schulhof oder im Treppenhaus statt. Das Phänomen verlagert sich aber zusehends in den virtuellen Raum in Form von Cyber-Mobbing. Die Angriffe werden dadurch zwar einerseits dokumentierbar. Aber andererseits ziehen sie auch weitere Kreise, weil ein deutlich größeres „Publikum“ daran teilhaben kann. Für die Lehrer bedeutet dies, dass sie noch stärker auf Hinweise von Betroffenen oder Dritten angewiesen sind.

Keine Vorwürfe an Täter

Vor fünf Jahren wurden Markus Großberger und Ursula Spiegel zu „Mobbingbeauftragten“ ausgebildet. Seitdem wenden sie den sogenannten „No Blame Approach“ an. Bei diesem Fahrplan geht es also nicht darum dem Täter einen Vorwurf zu machen und ihn zu bestrafen. Vielmehr soll das positive Schulklima wieder hergestellt werden, indem man die festgefahrenen Strukturen auflöst.

Zunächst sucht der Vertrauenslehrer das Gespräch mit dem gemobbten Schüler. „Das Opfer muss mit der Vermittlung einverstanden sein, betont Markus Großberger. Bisher hat er aber die Erfahrung gemacht, dass die Betroffenen froh und dankbar sind, jemanden zum Reden zu haben. „Keiner hat komplett abgeblockt“, fügt er hinzu. Mit einfühlsamen Nachfragen und der Vermittlung von Zuversicht macht er dem Schüler deutlich, dass sich die Situation ändern kann.

Aber auch das gesonderte Gespräch mit dem Täter und der Unterstützergruppe ist zielorientiert und dient nicht dazu herauszufinden, wer was gemacht hat. „Das Wort Mobbing fällt in keinem dieser Gespräche“, unterstreicht Markus Großberger. Aufgrund seiner Erfahrungen mit dem Thema weiß er, dass viele Täter ein schlechtes Gewissen haben.

Anstatt dieses durch Vorwürfe zu verstärken, gibt er ihnen unausgesprochen die Möglichkeit, es wieder gut zu machen. So bezieht er sie mit ein, indem er sie fragt, was man tun könne, damit es dem betroffenen Schüler wieder leichter falle in die Schule zu kommen. Die Überzeugung dahinter lautet: „Der Haupttäter hat meist die beste Idee, wie man die Situation lösen kann.“

Sollte sich das Verhältnis zwischen Opfer und Täter (samt Unterstützergruppe) danach nicht zum besseren wenden, würde der ganze Ansatz noch einmal von Anfang an angewendet. Mit der Zeit bekomme man ein Gefühl dafür, wenn dies aus dem Ruder laufe und von den Schülern ausgenutzt werde, so der Pädagoge. Bislang seien aber alle Vermittlungen erfolgreich verlaufen.

Mobbing habe es schon immer gegeben, sagt Stefan Lux, der sich als Beratungslehrer etwa auch um die Streitschlichter an der Valentin-Ickelsamer-Mittelschule kümmert. Neu seien aber die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema und die Entwicklungen bei den Lösungsansätzen. An der Rothenburger Mittelschule werden die verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung offen kommuniziert.

Mittlerweile kommt Mobbing in allen Klassenstufen vor, sogar schon in der Grundschule. Ein Unterschied zwischen Mädchen und Jungen in der Häufgikeit lässt sich dabei nicht feststellen. Die Signale dafür, dass ein Kind Opfer von Mobbing ist, sind vielfältig. Wenn sich das Verhalten ändert, die Leistungen abfallen, die Schule verweigert wird oder das Kind sich isoliert oder, im Gegenteil, Nähe und Schutz sucht, sollten Eltern versuchen, mit ihrem Kind zu reden.

Beteuerungen, dass alles gut sei, sollte man als Eltern nicht so einfach glauben, rät der Pädagoge. Wenn die erwähnten Veränderungen dennoch bestehen bleiben, wendet man sich am besten an die Schule. Denn „nur wenn man sich jemandem anvertraut, kann das Problem gelöst werden“, weiß Markus Großberger. mes

Schreibe einen Kommentar