Politische Initiative für Goethe-Institutsersatz

Rothenburg als Standort auswärtiger Kulturpolitik aufbauen

ROTHENBURG – Das waren noch Zeiten: „Rothenburg – Deutsch lernen für das neue Jahrhundert in der Romantik des Mittelalters” lautet der Titel des Magazins der Goethe-Institute im Jahr 2000. Fünf Jahre später war es um die erfolgreiche Kultureinrichtung geschehen. Zehn Jahre nach diesem traurigen Ereignis gibt es erste politische Versuche Rothenburg wieder als Standort für auswärtige Kulturpolitik aufzubauen.

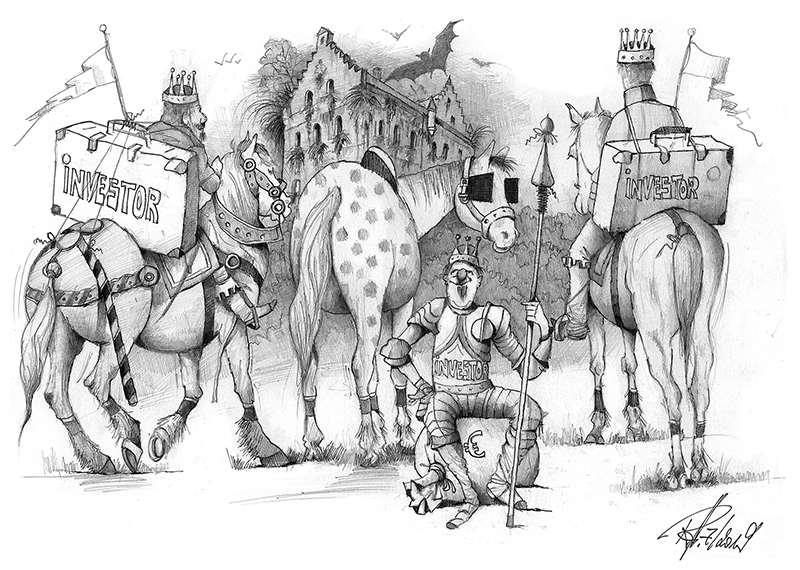

Internationale Beflaggung am Institutsgebäude in der Herrngasse (heute Montessori-Schule) – ein Jahr vor der Schließung. Fotos: diba

Von einem „idealen Ort für Ausländer, die zum erstenmal nach Deutschland kommen“ sprach man beim 40-jährigen Instituts-Jubiläum 1998. Es war noch von „einer weiteren Attraktivitäts-Steigerung“ die Rede, denn man sei nicht von Schließung bedroht. So hoffte damals der Institutsleiter Andreas Pauldrach. Stadt und Förderkreis hatten sich nochmals engagiert, die Einrichtung war gefragt, hatte einen hervorragenden Ruf und schon vorher mehrere „Schließungsrunden“ unter den Inlandsins-tituten überstanden.

Als 2004 der Haller Institutsleiter Peter Panes das Rothenburger Haus im Verbund der zwei Institute mit übernahm, war es schon sehr kritisch um den Fortbestand bestellt. Doch Panes setzte sich persönlich sehr energisch und nachhaltig dafür ein, Rothenburg zu halten, er war von der Einzigartigkeit und der Qualität des örtlichen Angebotes überzeugt und sah eine sinnvolle Ergänzung der beiden Kleinstadt-institute, wurde aber bald versetzt.

Doch alle Anstrengungen blieben letztlich erfolglos. Für etliche Politiker unverständlich, beschloss die Münchner Zentralverwaltung schon bald Rothenburg Ende 2005 zu schließen. Versuche mit reduzierten Einzelkursen, zeitweise unterstützt von der Berufsschule, verliefen letztlich im Sande. Nachfolgende Bemühungen von Reinhard Bauermeister, in den ehemaligen Institutsräumen in der Herrngasse 17 durch Zusammenarbeit mit ausländischen Hochschulen Lehrgänge für Studenten einzurichten, scheiterten jedoch ebenso wie andere Überlegungen. Der Stadtrat war dann froh, als sich schließlich die Neusitzer Montessori-Einrichtung für das Gebäude als Schulstandort interessierte.

Als Mitglied des Bundesvorstands der Jungen Union hat Norman Blevins, Windsbach, Ende Juni eine Initiative gestartet, um auszuloten, ob Rothenburg im Zusammenhang mit auswärtiger Kulturpolitik wieder eine Chance haben könnte. Über den Weißenburger Bundestagsabgeordneten der CSU, Artur Auernhammer, sollen nun die zuständigen Leute und Gremien aktiviert werden. Das Schreiben ging auch an den Bundestagsabgeordneten Josef Göppel, den Ansbacher Landrat Dr. Jürgen Ludwig sowie die CSU-Gremien auf Kreisebene. „Die Reaktion vom Rothenburger Oberbürgermeister sowie allen Fraktionen bis auf die Grünen, die sich nicht gemeldet haben, ist sehr positiv“ freut sich Norman Blevins. Walter Hartl hält das Ansinnen für unterstützenswert, der Abgeordnete Auernhammer hat sich bereits in der Angelegenheit ans zuständige Staatsministerium gewandt.

„Aber natürlich ist das alles am Anfang und wir können jetzt nicht gleich darauf hoffen, wieder ein Goethe-Institut nach Rothenburg zu bringen, vielleicht aber eine andere kulturpolitische Einrichtung”, meinte der JU-Vertreter sinngemäß im Gespräch mit unserer Zeitung. Blevins: „Im Zusammenhang mit der Campus-Gründung für interkulturelles Management, wäre es aus meiner Sicht als nächster Schritt angebracht, die Schließung des Goethe-Instituts dahingehend zu korrigieren, dass Rothenburg wieder Standort des Bundes für auswärtige Kulturarbeit wird!”

Eine Fehlentscheidung

Diese Schließung 2005 sei „eine Fehlentscheidung” gewesen. Man habe bei Konsolidierungsmaßnahmen des Bundes von fünf infrage kommenden Standorten letztendlich nur Rothenburg als besonders attraktiven Standort geschlossen. Norman Blevins spricht von „nicht gerechtfertigter Ungleichbehandlung, die es zu revidieren gilt!” Rothenburg sei geradezu der „ideale Ort für internationale Begegnung”, die Stadt stehe sinnbildlich für ein romantisches Deutschland und zeige dabei „ein ausgeprägtes Geschichts- und Traditionsbewusstsein”.

In Verbindung mit dem „modernen ländlichen Raum und urbanen Strukturen mit hoher Lebensqualität“ herrschten beste Voraussetzungen. Zusammen mit dem geplanten Aufbau des Hochschulstandortes mit einer Stiftungsprofessur für interkulturelles Management herrschten „ideale Voraussetzungen an Bewährtes anzuknüpfen”. Laut Norman Blevins könne dies der Wiederaufbau eines neuen Goethe-Instituts sein, aber auch andere Ansätze seien denkbar. So vielleicht der Sitz eines internationalen Jugendwerks. Dabei schlägt er z.B. das im Aufbau befindliche deutsch-griechische oder auch das von der Jungen Union vorgeschlagene deutsch-amerikanische Jugendwerk als Möglichkeit für die durch Gäste aus aller Welt geprägte ehemalige Reichsstadt vor. Es gebe ebenso diverse Projekte der auswärtigen Kulturarbeit, die in Frage kämen.

Aus seiner Arbeit für die Deutsch-amerikanische Gesellschaft Westmittelfranken und aus der Kommunalpolitik kennt Blevins die örtlichen Verhältnisse. So weist er besonders darauf hin, dass in Rothenburg „Gastfreundschaft und Völkerverständigung gelebt werden”. In der Tauberstadt sieht er gar für „Besucher generationenübergreifend, für Diplomaten und Weltenbummler einen attraktiven Ort”. Der Bekanntheitsgrad könne auch ein Gewinn für die auswärtige Kulturarbeit Deutschlands sein. Laut Norman Blevins wird diese „durch das wachsende Engagement des Bundes in der Außenpolitik an Bedeutung zunehmen”. Keinesfalls dürfe man sich dabei nur auf die Ballungszentren beschränken.

Breites Echo erhofft

Nun will der JU-Vertreter erstmal auf das Echo warten und hofft, dass seine Anregung in den Koalitionsfraktionen sowie den zuständigen Ausschüssen und im Auswärtigen Amt eine Chance bekommt. Davon darf man sich zwar keine Wunder versprechen, aber auch bei der Bewerbung um den Campus hatte es zunächst schlecht ausgesehen. „Steter Tropfen höhlt den Stein“ gilt ganz besonders bei politischen Entscheidungen und dabei kommt es meist auf eine starke Interessensvertretung an.

„Aus den Stärken ein Profil entwickeln“ war das Motto für Peter Panes, als er das Goethe-Institut in Rothenburg retten wollte und doch an der Unvernunft bürokratisch-politischer Entscheidungsträger gescheitert ist. 1958 hatte das Goethe-Institut in der Kreuzer-Straße 4 angefangen und schon Schließungsplänen in den siebziger Jahren sowie später widerstanden. Die Stadt steckte immer wieder Geld in die Einrichtung, die auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit vielen Übernachtungen war. diba

Schreibe einen Kommentar