Heinrich Toppler als Finanzgenie

In seinem Vortrag erhellt Dr. Markus Naser das Leben und Wirken des großen Bürgermeisters

ROTHENBURG – Er hat über die Jahrhunderte hinweg immer wieder von sich Reden gemacht, wurde für Ideologien missbraucht und für den Tourismus vermarktet, und er war zweifellos „der“ große Bürgermeister Rothenburgs: Heinrich Toppler hat der Reichsstadt glorreiche Zeiten beschert und seine Spuren hinterlassen. Dr. Markus Naser fasste zusammen, was man über diese historische Figur bis heute weiß.

Die Stadt im Spätmittelalter ist nicht nur das Thema eines fundierten Beitrages in der neuen Stadtgeschichte, sondern der Verfasser Dr. Naser (Vorsitzender des Vereins Alt-Rothenburg) brachte anlässlich der Buchvorstellung den Besuchern die Toppler-Zeit auch in einem durch Lichtbilder untermalten Vortrag nahe. Es geht um die Epoche von 1250 bis etwa 1500. Dass die Stadt als Topplers Erbe über eines der größten reichsstädtischen Territorien verfügte ist den meisten bekannt, aber viele Details aus seinem Wirken und zu seiner Person sind es weniger. Vor allem dem früheren Stadtarchivar Dr. Ludwig Schnurrer kommt das Verdienst zu, das Leben und politische Handeln Topplers eingehend dargestellt zu haben. Zu Beginn der Amtszeit Topplers war Rothenburg noch rein auf das Stadtgebiet beschränkt, referierte Dr. Naser, der feststellte, dass es keine zeitgenössische Darstellung der Person gibt, dafür einige phantasievolle Gemälde.

Toppler-Gedenkstein von 1908 in der Burg.

Überliefert ist jedoch sein Wappen mit den Würfeln. Dr. Naser ging näher auf die Herkunft und Heiratspolitik Heinrich Topplers ein, hier habe Dr. Schnurrer erstmals anhand von Urkunden das wahrscheinliche Geburtsjahr auf 1349/50 datieren können. Gesichert ist auch, dass er einer etablierten Patrizierfamilie entstammte und von seinem Vater das Haus in der Oberen Schmiedgasse übernahm, das er als Gasthaus zum Goldenen Greifen etablierte.

Jahrzehntelang bis in jüngste Zeit hieß es Toppler habe seine erste Frau aus dem reichen Patriziergeschlecht der Wernitzer geheiratet, aber Dr. Schnurrer konnte mit Quellenbeleg beweisen, dass es sich bei Barbara um eine Tochter von Siegfried Spengler gehandelt hatte. Damit, so Markus Naser, entfalle auch die Erklärung für den angeheirateten Reichtum. Ende 1380 sei seine Frau gestorben und 1392 heiratete er dann in die Nördlinger Patrizierfamilie der Meiler ein. Bis heute sei der umfangreiche Ehevertrag erhalten.

Der Redner bezeichnet Toppler als einen „herausragenden Wirtschafter seiner Zeit“, heute würde man gar von einem „Finanzgenie“ sprechen. Drei erhaltene Steuerlisten informieren über seinen wirtschaftlichen Aufstieg. Noch 1374 stand er mit 50 Pfund Heller Steuersumme an 17. Stelle der Rothenburger Steuerzahler, aber bis 1407 waren es schon 310 Pfund Heller und damit lag der Bürgermeister mit Abstand an der Spitze. Wie hat er das geschafft?

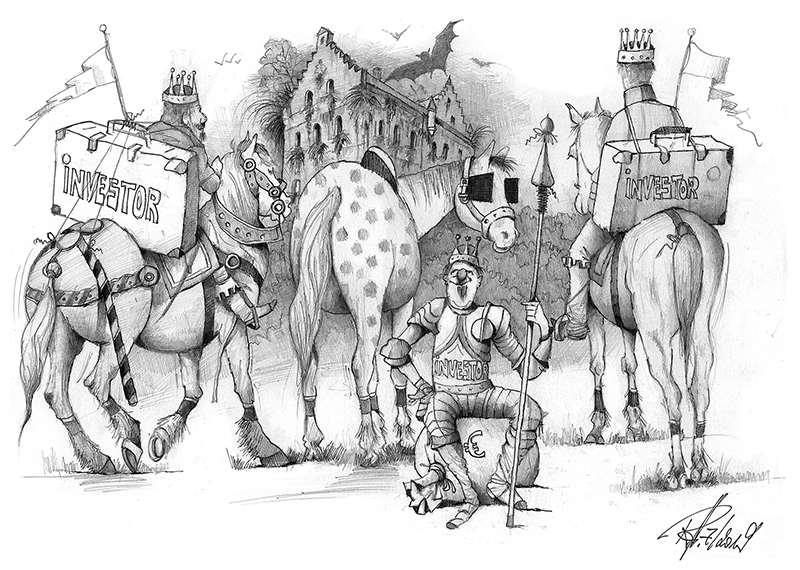

Dr. Naser meint, er habe sich vor allem die Verschuldung der benachbarten Adelsfamilien zunutze gemacht: „Bot sich eine günstige Gelegenheit zum Erwerb von Besitzungen, schlug er sofort zu!” Mit Einnahmen aus den Besitzungen konnte er weitere Höfe erwerben und so zum größten Grundbesitzer weit und breit werden. Aus dem vorhandenen Salbuch lässt sich der Besitzstand am Ende seines Lebens genau rekonstruieren. Dr. Naser spricht von Immobilien in 117 Ortschaften, darunter mehr als 40 Höfe und über 200 Güter. Hinzu seien Einnahmen aus dem Gasthof gekommen, es sei „bodenständig“ gewirtschaftet worden.

Das Interessante daran ist jedoch wie Dr. Naser betont, dass dieser Reichtum mit dem Aufbau eines sehr großen reichsstädtisch-rothenburgischen Territoriums zusammenhängt. Dazu erwarb Toppler Burgen im Umland, um den Einfluss der Adelsfamilien zu schmälern oder auszulöschen. Dies habe der Stadt auch mehr Sicherheit vor Feinden geboten. Planmäßig sei so über dreißig Jahre ein nahezu geschlossenes Territorium entstanden. Als erste wurde 1383 die Burg Nordenberg von den dort ansässigen Reichsküchenmeistern für 7000 Gulden erworben. Die Eigentümer waren in einer finanziellen Notlage wie die Urkunden ausweisen. Zugleich verschwindet damit das einst einflussreiche Adelsgeschlecht in der Bedeutungslosigkeit wie der Redner konstatierte.

Mauerreste und Wallgraben sind die Überbleibsel von Burg Nordenberg. Fotos: diba

Es ging dann munter weiter mit Aufkäufen wie der Hornburg von Gottfried II. von Hohenlohe-Uffenheim, der Burg Hohenlandsberg bei Weigenheim oder im Juli 1388 dem Kauf von Burg und Ort Gammesfeld von den Nürnberger Burggrafen um 3000 Gulden. Dann folgten Habelsee und Burgstall in Insingen. Im März 1400 kaufte man die Burg Gailnau für 2000 Gulden von Anna von Hohenlohe und ihrem Mann, einem Grafen von Castell. Als die letzte große territoriale Erwerbung verweist Dr. Markus Naser auf die Burg Seldeneck, die man 1404 vom Nürnberger Burggrafen erhalten hat.

Kein Glück hatten die Reichsstädter allerdings mit den Schilingsfürstern, dabei wäre dies „die ideale Abrundung gewesen” wie Dr. Naser betont. Dabei hatten sie zunächst von Dieter von Katzenelnbogen und seiner Frau Anna im März 1398 das Schloss mit Zubehör für 5000 Gulden erworben, aber die Verkäufer nutzten ein vereinbartes Rückkaufsrecht und so war Schillingsfürst nur bis Anfang 1401 im reichsstädtischen Besitz.

Gerne hätte man sich auch noch bis Weikersheim ausgedehnt, aber auch das funktionierte nicht. Die benachbarten Adeligen haben den Machtzuwachs Rothenburgs mit Argwohn beobachtet, ist sich Dr. Naser sicher. Nicht ohne Grund wurde Burggraf Friedrich VI. von Nürnberg (aus dem Hohenzollern-Geschlecht) zum gefährlichen Gegner der Stadt. Er verbündete sich 1407 mit dem Bischof von Würzburg und erreichte bei seinem Schwager, dem amtierenden König Ruprecht, dass Rothenburg aufgrund juristischer Streitereien in Reichsacht verfiel. Naser: „Damit war die Stadt vogelfrei!”

Der Krieg war unvermeidlich, die Truppen des Burggrafen eroberten 1407 die Burg Habelsee, dann auch Endsee und Nordenberg. Rothenburg selbst sei auf eine lange Belagerung vorbereitet gewesen, die Kornspeicher habe man gefüllt. Dem Angreifer aber fehlte das Geld für eine monatelange Belagerung, denn die Söldner verschlangen Unsummen. So sah sich der Burggraf gezwungen am 2. September 1407 in einen Waffenstillstand einzuwilligen. Dr. Markus Naser: „Die Stadt war gerettet und würde ihre Unabhängigkeit behalten“. Im Frieden von Mergentheim 1408 legte man die Streitigkeiten auch rechtlich bei.

Aus der Acht entlassen, schlug das Schicksal jedoch bald hart zu. Toppler sollte der Hochverratsprozess gemacht werden, weil er sich an den abgesetzten König Wenzel in Prag mit der Bitte um Unterstützung gewandt hatte. Spätestens am 6. April 1408 setzte man Heinrich Toppler mit seinem Sohn Jakob und Vetter Heinrich handstreichartig im Rathaus-Verlies fest. Keine drei Monate später starb er dort, wobei Dr. Naser hervorhebt, dass niemand die Todesursache kenne. Es bleiben Verschwörungstheorien, die Frage ob vergiftet, hingerichtet oder verhungert? König Ruprecht wollte Topplers ganzes Vermögen einziehen, sind da die Rothenburger zuvor gekommen? Die Vorwürfe aus den eigenen Reihen seien schwammig geblieben. Begraben wurde Heinrich Toppler in der Jakobskirche. Dr. Markus Naser resümiert: „Mit seinem Tod und dem Wegzug der Familie war die große Blütezeit Rothenburgs vorüber”. diba

Schreibe einen Kommentar