„Die Saliterer kommen“

Vor über 230 Jahren hallte der Schreckensruf durch Dombühl

DOMBÜHL – Mit einem „Blick durchs Schlüsselloch“ der Geschichte erinnert das Dombühler Archiv mit seinem Leiter Rudolf Opitsch an die Zeit, als der Ruf „Die Saliterer kommen!“ durch den Ort hallte.

Rasch wurde die Kunde von deren Ankunft in Dombühl von Bauernhof zu Bauernhof, von Haus zu Haus getragen. Schon wieder? Die Dorfbewohner atmeten tief durch, ballten die Fäuste, doch es nützte nichts, die Landesfürsten standen hinter diesem Personenkreis und der nutzte dies weidlich aus. Aber wer und was waren diese „Saliterer“ die die Bevölkerung so in Angst und Schrecken versetzten? Es waren „Salpetersucher“. Schlägt man den Duden auf so ist unter Salpeter zu lesen: „Weißes oder hellgraues Salz der Salpetersäure, das früher vor allem zur Herstellung von Düngemittel und Schießpulver verwendet wurde“.

Schießpulver also – und um das herstellen zu können brauchte man eben Salpetersalze als Ausgangsstoff, denn je nach Kriegslust der damaligen Landesherren, war der Bedarf an diesem Natural geringer oder größer. In früheren Jahrhunderten waren Naturvorkommen von Salpeter in Deutschland nicht bekannt und eine Einfuhr aus dem Ausland nicht möglich. Dies war der Grund, dass er im eigenen Land und somit auch im Markgrafentum Ansbach oder im Hochstift Eichstätt mühsam gesammelt werden musste. Geringe Mengen dieses Stoffes sind naturgemäß dort zu finden, wo in Verbindung mit Luft und pflanzlichen oder tierischen Stoffen ein Verwesungsprozess stattfindet. Dies war in Viehställen sowie in Wohnräumen der Fall – der Boden enthielt Salpeter, die Wände blühten aus, es bildete sich der „Mauersalpeter“ und das blieb unter den gegebenen Voruzeichen nicht ohne Folgen für die bäuerliche Bevölkerung.

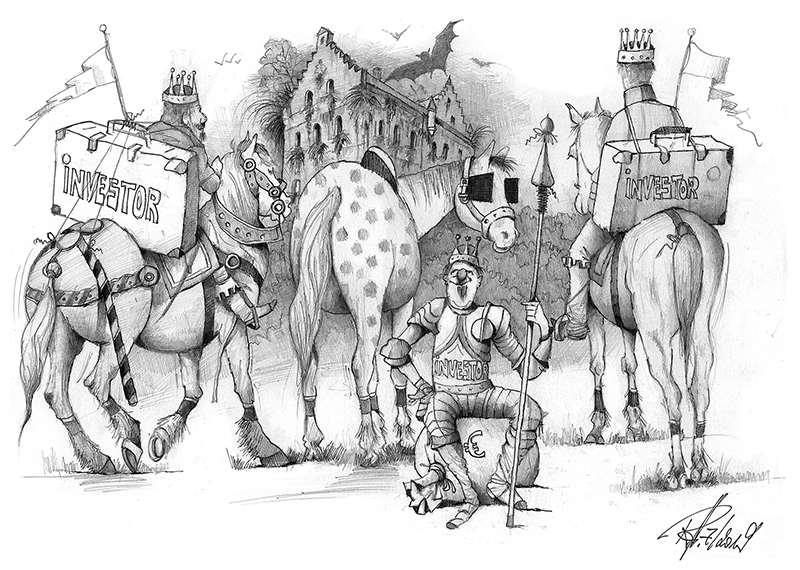

Dombühler Säumarkt um 1910: In diesem Bereich schlugen die Saliterer ihr Quartier auf, wenn sie nach Dombühl kamen. Foto: Archiv

Die jeweiligen Landesherren beauftragten entsprechende Untertanen, die Saliterer, mit der Suche nach Salpetervorkommen. Auch die Dombühler konnten im 18. Jahrhundert ein Lied davon singen. Ausgestattet mit einem Kanzleidekret, einer Verfügung vom 15. Sept. 1744, fielen die Saliterer dort ein. Nicht selten missbrauchten sie ihre Rechte in gröbster Art und Weise. Sinn- und planlos wüteten sie in Ställen, Scheunen, Stuben und Kammern. Es war ihnen auch erlaubt Fußböden aufzureißen. Ein Platz jedoch durfte nicht in die Suche mit einbezogen werden: der Bereich des Esstisches. Er war unantastbar. Die Salpetersucher waren jedoch vertraglich verpflichtet, eine Mindestmenge abzuliefern. Was ihre Schürfrechte natürlich befeuerte.

Verständlicherweise versuchten sich die Familien vor den oft sinnlosen Verwüstungen zu schützen, indem sie Lebensmittel oder Geld herausgaben. Bei den Landesherren häuften sich die Klagen und es wurde lediglich erreicht, dass in Kirchen oder Pfarrhäusern nicht mehr nach Salpeter gesucht werden durfte. Es ist durchaus glaubhaft, dass die Saliterer mit zu den verrufensten Menschen zählten und sich den Hass der Bauernschaft zuzogen. Dombühl wählte den finanziellen Ausgleich.

Am 13. April 1751 verpflichtete sich der damals eingesetzte hochfürstlich-eichstättische Saliterer Abraham Müller aus Hohenweiler (heute ein Ortsteil von Pleinfeld) gegen „1 Spezies Dukaten“ zeitlebens die Salpetersuche in Dombühl einzustellen. Das galt auch 25 Jahre lang für seine Söhne. „Vom Sallitter graben Anno 1783 und von dem dabeÿ Vorgegangenen Diebstall“ handelt ein Beleg in altdeutscher Schrift. 1783 hatten zwei Brüder aus Steinbach vom Eichstätter Fürstbischof die Salpetersuche in dessen Oberamt Wahrberg gepachtet und kamen im März in den Ort.

Vergeblich versuchten die Dombühler das Salpetergraben wieder durch eine entsprechende Zahlung zu verhindern. Die Salpetersucher weigerten sich einfach. Am Dombühler Säumarkt (er befand sich im Bereich des Marktplatzes in Nähe der heutigen Dorflinde) schlugen sie ihre Hütte auf und begannen dann ihre Tätigkeit. Leidtragender war unter anderem auch der spätere Bürgermeister Johann Georg Miller. Am 1. April begannen sie in seiner Stube nach salpeterhaltiger Erde zu graben, rissen am 7. Mai einen 100 Pfund schweren Kessel aus dem Gemäuer, eigneten sich auch noch einen kleineren an und verschwanden mit dem Diebesgut. Am anderen Tag schwamm der kleinere in einem Weiher bei Dorfgütingen, der große blieb unauffindbar.

Der letzte Saliterer der in Dombühl grub, verließ den Ort im Juli 1785, nachdem er über zwei Jahre nach Salpeter gegraben hatte. Er profitierte so wenig, dass er schuldenhalber fast nicht abziehen konnte, weil er wenig Salpetererde fand. Ab 1820 verlor der Beruf der Saliterer oder Salpetersucher und Salpetersieder ganz an Bedeutung. In Chile wurden natürliche Vorkommen entdeckt. op

Schreibe einen Kommentar