Ein verkanntes Kleinod

Bestimmungen des Bebauungsplans versetzten privater Kulturinitiative einen Dämpfer

ROTHENBURG – Seit fast drei Jahren gibt es das Grafikmuseum im Dürerhaus. Es pflegt Kontakte zu Kunstinteressierten, Sammlern und Künstlern – und hinterlässt einen sehr guten Eindruck.

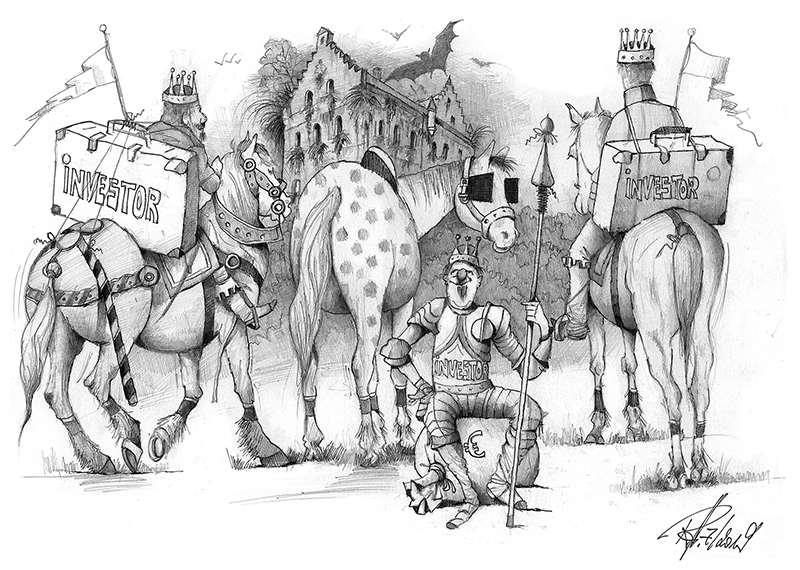

Der Zeichner, Maler und Objektkünstler Ingo Domdey in seinem kleinen Privatmuseum. Fotos: sis

Das kleine Privatmuseum in der Altstadt zeigt Originalradierungen, die der Künstler Ingo Domdey, den man zu den renommierten Radierern hierzulande zählen kann, über viele Jahre zusammengetragen hat. In die Räumlichkeiten hat er auch seine Radierwerkstatt integriert. Die Dauerausstellung bietet einen Überblick über die künstlerische Drucktechnik von seinen Anfängen im 16. Jahrhundert bis heute.

Ein sechsköpfiges Fernsehteam aus Südkorea betrieb im vergangenen Sommer einen großen Aufwand für seine Dreharbeiten im Museum. Zu fast jeder Grafik wurde ein eingehendes Gespräch (dank Dolmetscher erfolgreich) geführt mit der prominentesten Schauspielerin Koreas, die als Moderatorin das Ganze leitete. Genauso umfangreich war dann ihr koreanischer Eintrag ins Gästebuch.

Erfolgreich gestartet war auch die kleine Konzertreihe „Pianopower“ . Der Höhepunkt der sechs Konzerte war der Auftritt der griechischen Pianistin Sofia Kourtidou. Von Olga Scheps, eine in Köln lebende russische Pianistin und schon recht bekannte Künstlerin, gab es bereits eine Zusage für ein Konzert in diesem Jahr. Aber der finanzielle Aufwand, den das ursprünglich geplante Programm erforderlich macht, ist hoch.

Ingo Domdey und seine Frau Margrit hatten sich eine Einnahmequelle durch die gewerbliche Nutzung des zweiten Obergeschosses erhofft. Mit ihrem Antrag waren sie aber an den Festsetzungen des Bebauungsplans „Innere Altstadt“ gescheitert. Demnach ist ab dem zweiten Obergeschoss nur eine gewöhnliche Wohnnutzung zulässig, aber kein Fremdenzimmer.

Die aus dem Raum Ulm zugezogenen Eheleute hatten das Haus in der Georgengasse im August 2015 erworben und im Mai 2016 bezogen. Zuvor wurde dass Haus auf allen Ebenen bewohnt – auch das Dachgechoss. Die erste Ebene hatte eine Küche und entgegen dem Grundriss keine Toilette. Die zweite Ebene wurde von der Vorbesitzerin als Schlafraum mit großem Bad und WC genutzt, der zweite Raum als Büro und Lager für den Laden im Erdgeschoss. Die Dachgeschoss-Ebene hatte eine kleine Gästewohnung ohne Küche mit Waschraum und WC.

Seinen Vorstellungen entsprechend hat das Ehepaar Domdey die erste Ebene mit einem kleinen Bad inklusive WC komplettiert, so dass das Wohnen auf einem Stockwerk möglich wurde. Das Dachgeschoss wird von der Tochter genutzt. Sie ist Lehrerin. Das zweite Obergeschoss ist wegen der fehlenden Küche und Anschlüsse als Wohnung nicht zu nutzen. Einer der beiden Räume wird als Ergänzung zum Museum benötigt. Hier lagern Bilderrahmen, Grafikmappen, Staffelei, Werkzeug und Farben. Zur sonstigen Nutzung bleibt ein Raum. Daraus kann man beim besten Willen keine vermietbare Wohnung machen. Es bot sich aber an, den größeren und helleren Raum mit Bad und WC an Feriengäste zu vermieten beziehungsweise als Übernachtungsmöglichkeit für die Künstler der hauseigenen Konzertreihe.

Stilvoll mit einem Hauch von Extravaganz: das Dürerhaus in der Rothenburger Altstadt.

Im Erdgeschoss etablierten die Domdeys ihr Grafikmuseum, das sie stilvoll einrichteten. Mit dieser Dauerausstellung in Verbindung mit Zeichenkursen, offener Werkstatt und einer Klavierkon-zertreihe leisteten sie einen zusätzlichen Beitrag im reichen Kulturangebot in Rothenburg. Mit den Einnahmen aus der Vermietung des Gästezimmers wollten die privaten Kulturanbieter einen Teil ihrer Kosten kompensieren, um in der Lage zu bleiben, das Grafikmuseum und das Begleitprogramm fortzuführen. Die Konzertreihe fällt nun flach.

Es gab aber auch viel Erfreuliches. Die „Grafikbörse“ in Leipzig und das Museum für Druckkunst hat Interesse an einer Ausstellung. Der überraschenden Einladung nach Tsingtau in China, dort die Sammlung zu zeigen, wird Ingo Domdey nicht nachkommen, auch wenn er sich darüber gefreut hat. Der Aufwand für Kosten und Organisation bergen zu viele Risiken und sind nicht überschaubar.

Tochter Thea konnte durch eine Zufallsentdeckung elf Originalradierungen des niederländischen Barockmalers Jan Luyken für das Privatmuseum erwerben. Jan Luyken genießt in Holland ein hohes Ansehen und die Grafikserie (Het Menselyk Bedryf), um die es hier geht, hängt auch im berühmten Kupferstichkabinett des Amsterdamer Historischen Museums.

Der frühere Grafiker und Kunsthändler Martin Sinn hat dem Museum großzügig eine besonders inter-essante Arbeit des österreichischen Malers und Radierers Ernst Fuchs als Schenkung überlassen. Fuchs war Begründer der sogenannten „Wiener Phantasten“. Seine Werke sind in allen großen Sammlungen und Museen vertreten, nun auch im Grafikmuseum.

In Form und inhaltlicher Ausrichtung ist das kleine Privatmuseum ein Novum in der deutschen Ausstellungslandschaft. Den Beginn der Tiefdrucktechnik repräsentieren Kupferstiche und Radierungen von Albrecht Dürer und Lucas von Leyden. Die weitere Entwicklung markieren einige Arbeiten von Rembrandt und Goya, von Renoir, Munch bis Liebermann und Slevogt. Über Janssen, Hrdlicka, Ackermann und vor allem zeitgenössische Künstler wie Meckel, Schoenholz, Baumgartl, Richter, Grass, Loebens, Anderson, Wyss, Köhn, Koblischeck, Eibl und andere zeigt die Ausstellung ausschnitthaft die große Bandbreite aktueller Radiertechnik.

In Zeiten von Computergrafik, Installationen und dem Trend zum riesigen Bildformat, gewinnt die Radierung als „handgemachte“ authentische Ausdrucksform zusehens an Exklusivität. Diese Originalität und Vielfalt zeigt das Grafikmuseum mit Arbeiten aus fünf Jahrhunderten, bei einem Schwerpunkt auf aktuelle, zeitgenössische Künstler. Durch die integrierte Radierwerkstatt bietet sich Besuchern, Schülern und Künstlern die Möglichkeit, in Kursen oder Veranstaltungen diese Drucktechnik in allen seinen Entstehungsphasen selbst zu erarbeiten.

Ingo Domdey, 1945 in Dorna bei Torgau geboren, hat an der Kunsthochschule in Kiel studiert und in Ulm die „Gruppe Wergstatt“ gegründet. Der Wahl-Rothenburger hat in seinem Museum eine Menge zu bieten. Denn wo kann man schon Albrecht Dürers mittelalterlich-bäuerliche Derbheit von 1514 „Tanzendes Bauernpaar“ einer rustikalen Weiblichkeit Erhard Göttlichers „Kräftige Dame“ gegenüberstellen. Oder das figurative Feingefühl von Pierre-Auguste Renoir mit seinen zarten Kaltnadelradierungen den Beamtenfiguren eines Moritz Baumgartl? Wo sonst korrespondiert eine Landschaft von Rembrandt mit der Landschaftslineatur Horst Skodlerraks? sis

Schreibe einen Kommentar